MAS接受腔相信很多患者都不知道,它的全名是馬羅解剖學接受腔(Marlo Anatomical Socket),其實MAS早已在國外臨床應用,但在國內卻很少應用于臨床,大家不了解也很正常。

接受腔的主要功能是容納殘肢,包容殘肢的軟組織,是假肢和人體下肢殘肢,連接在一起形成人體機械的界面。 將人體殘肢的作用力傳遞到假肢 的遠端位,達到殘肢控制假肢的站立、行走的運動功能。 通過接受腔口形不同結構形狀,起到假肢和殘肢的連接和懸吊作用。 通過接受腔不同形狀,在符合人體解剖學和人體生物力學原理的基礎上,利用殘肢在接受腔內的合理承重部位,起到支撐和承受體重作用。 通過殘肢與接受腔的連接,使截肢者感到殘肢與假肢有良好的一體感。今天,小編主要給大家講解一下新型優良的大腿接受腔MAS,他是由墨西哥一位叫Marlo Ortiz的假肢制作師發明。目前大腿假肢接受腔按生物力學主要分為a.四邊形,b.坐骨包容形,c.馬羅解剖學接受腔即MAS。那么MAS相比于其他類型接受腔有什么優勢呢?

(1)改善步態:不產生外展;

(2)優良的裝飾效果:其后壁緣較低,接受腔與肢體間無縫隙;

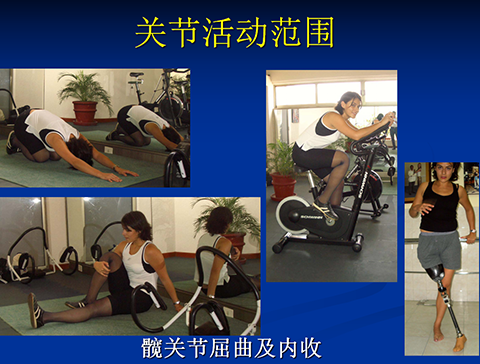

(3)活動范圍不受限制 :其前后壁低于坐骨水平面,使大腿活動范圍不受限制;

結構特點:

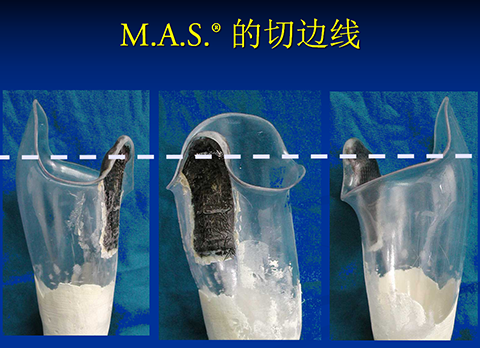

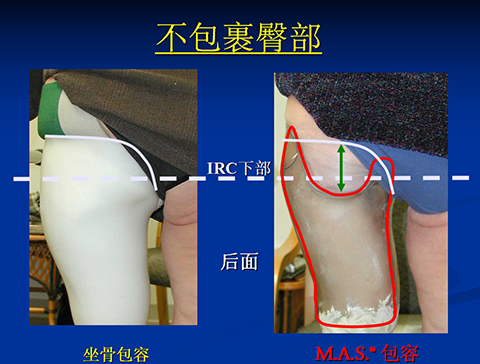

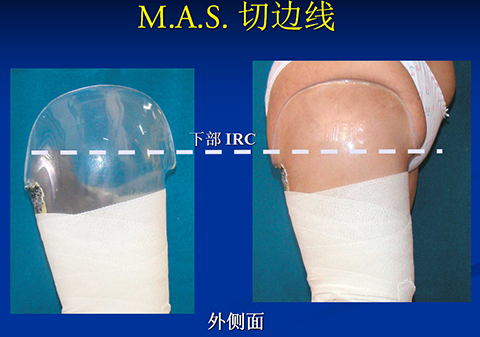

MAS在口型圈邊緣線的設計方面與傳統方案有所不同。在傳統的接受腔設計中,口型圈邊緣的范圍包含了部分臀大肌。而在MAS設計中,接受腔后側的高度降低至臀溝處,臀大肌得到釋放。這將有利于改善假肢外觀,而臀部肌群也失去了支撐。接受腔應用這種外形后,我們發現坐骨結節與部分坐骨支很容易包含在腔中,并且在運動過程中也不受到約束。

MAS不僅僅是口型圈后側邊緣線的高度降低了,口型圈前側盒內側的邊緣線高度也降低至骨平面下,這將為患者提供更大范圍的運動度和舒適度。而且,包含在接受腔內的矌繩肌腱也將與接受腔外側壁配合得更加緊密。

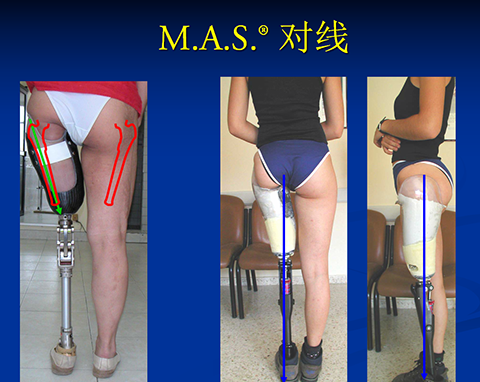

最終,口型圈邊緣線的高度還是要根據患者的殘肢外形來確定。從假肢的后方我們可以看到,假肢外觀得到很大的改善,臀部肌群也獲得了釋放。這種接受腔口型圈邊緣線非常低,改善了坐骨的包容性,并控制股骨保持在更加內收的位置,更加接近健側的內收角度,為良好的功能步態打下基礎。

MAS前側形狀類似于坐骨承重式接受腔,而后側則修改為更加接近于坐骨結節后部的形狀,對于重要的M-L徑的確定,則需要以骼前上棘與長收肌之間的距離作為參考。

MAS坐骨支的角度也需要重點考慮。坐骨結節,部分坐骨支以及坐骨支的內側部分都應包容于接受腔的坐骨圈內。在坐骨下方,接受腔的內側,通過矌繩肌的收縮來控制接受腔的穩定。

盡管傳統的坐骨包容接受腔口型圈邊緣線都高于坐骨平面,但具體高度的確定還是因人而異。MAS則在此基礎上降低了內側的高度,避免壓迫坐骨支,同時在坐骨下方,接受腔后壁的壓力為臀部肌群提供了良好的支撐。接受腔的前外側部分的形狀對于患者控制接受腔是非常重要的,所以應當符合患者殘肢本身的形狀,同時這也有利于美化外觀。

裝配效果:

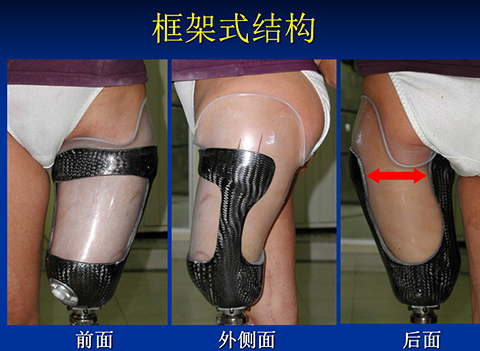

這種接受腔設計基于坐骨包容式接受腔的幾個重要特點之上。接受腔的坐骨包容部分更加靠內側,由此產生的反作用力則由接受腔的外側來控制。由此表明,接受腔的前側可以保持完全免壓。患者可以不受接受腔的約束,最大限度的屈曲髖關節。所以,在一些活動中,特別是需要較大髖關節屈曲角度的活動,髖關節可以自由屈曲,并且根據每個患者的殘肢長盒髖關節的屈曲角度,髖關節可以自由外旋。如開車,坐沙發,坐椅子,下蹲穿戴MAS比穿戴其它各類接受腔的截肢者都要感覺到更舒適。

MAS的坐骨包容部分可以幫助患者很好的控制殘肢,有利于保持身體穩定。裝配這種接受腔,功能步態也同樣得到了改進。步幅較小,假肢沒有旋轉,身體也沒有側彎的動作,重心的橫向位移減到最低。患者行走時,臀部看起來也很正常。不會像其它接受腔一樣突起一塊,不會把褲子磨穿。所以很難看出與正常步態有何區別。

MAS有別于傳統的坐骨包容接受腔之處還在于接受腔的坐骨包容部分前移,以便包容坐骨支內側。由于MAS沒有坐骨承重平臺。包裹坐骨支內側也并不是承重部分。所以,患者不會感覺到坐骨處受到過大的壓力。雖然MAS沒有類似的坐骨承重平臺,但它有一個準流體靜力式的承重結構,而且產生的合力也將幫助患者控制接受腔。

另外,對于一些注重外觀的女性患者,裝配這種假肢接受腔后,由于接受腔口型邊緣較低,所以很難發現在臀大肌處有明顯推擠,滿足了她們對假肢人性化,美觀化的要求。

由于MAS接受腔測量、制作比較復雜,國內很少有假肢技師掌握這種接受腔的制作方法,所以目前國內的患者大部分還是使用四邊形,坐骨包容,坐骨承重接受腔為多。