每一位假肢矯形技師都是令人尊敬的,他們是肢體傷殘患者的康復之翼。做一名假肢矯形技師,"十八般武藝"需要樣樣精通,要學鉗工、生物力學、解剖學,得懂骨骼、肌肉,涉及十幾種學科。就像醫生、裁縫、技術工人和雕刻家一樣,用得多,學得雜!現在假肢矯形技術發展很快,有很多新材料、新技術。所以很多假肢矯形技師做了這么多年,也還得學習。因為每件假肢、矯形器都是一件藝術品,必須學習才能讓患者滿意!

在湖北有一名假肢矯形技師叫做鄭時民,他不僅是是肢體傷殘患者的康復之翼,還為中德兩國架起了生命的橋梁。

2015年端午節,鄭時民在參加街頭無償獻血活動時,加入了中華骨髓庫。2017年11月7日,鄭時民接到十堰市紅十字會通知,德國一名白血病患者與他配型成功,希望他能捐髓救人。

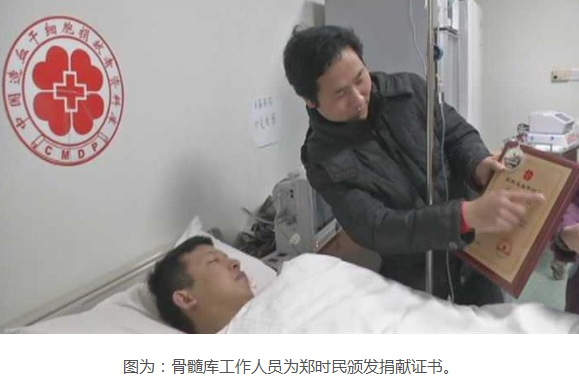

2018年2月5日上午,為了拯救大洋彼岸素不相識的德國白血病患者,29歲的十堰假肢技師鄭時民歷時近5個小時,成功捐獻出245毫升造血干細胞。

由于德國患者是一名中年女性,捐獻完成后,醫生告訴小鄭,6日上午,他還需要再進行一次造血干細胞采集。雖然經歷長時間采集,身體疲憊,但熱心的鄭時民毫不猶豫地答應了:“救人要緊!”

他這種樂于助人的精神體現了我們中華民族的傳統美德,視幫助他人是件很快樂的事。急人所難,解人所憂,體現了個人或組織及團隊對往事的立場與觀點,它與漠不關心、落井下石形成了強烈的反差。一個人、一個組織、一個團隊如果擁有樂于助人的理念,那么它就會在社會形成良好的聲譽,就會使自己和自己所領導或存在的圈子產生強大的磁場,如此前進之路才能越走越寬,宏偉目標的展開與實施才能越來越順暢。鄭時民先生充分體現了假肢矯形技師樂于助人、全心全意服務的精神,值得每一位假肢矯形技師學習。