近年來,我們見識了不少令人瞠目結舌的假肢技術。盡管大部分仍局限于實驗室研究,但由意念控制的仿生假肢即將進入人們的生活。

對大多數假肢手臂使用者而言,精細運動控制依然遙不可及。如今,佐治亞理工大學的研究人員設計了一款全新的假肢。它擁有單獨的手指運動,而且無需依靠大腦傳感器。

五年前,音樂青年Jason Barnes由于觸電而幾近死亡。搶救回來后,他失去了右手手肘以下部分。然而,這并未阻止他成為一名鼓手。他為右手安裝了一根鼓棒,然后繼續不斷練習,最終得以進入亞特蘭大音樂學院。

后來,他與佐治亞理工大學的機器人專家Gil Weinberg取得了聯系,后者為他打造了一款含兩根鼓棒的假肢。Barnes可以通過手臂肌肉、借助肌電圖(EMG)傳感器控制其中一根鼓棒——傳感器能夠在手臂和假肢之間傳遞脈沖。另一只鼓棒就更牛逼了,它可以根據當前演奏的音樂進行“即興演奏”,仿佛擁有自己的思想,完全不受鼓手的控制。假肢還設有不同的模式,可以通過按鈕進行調節。

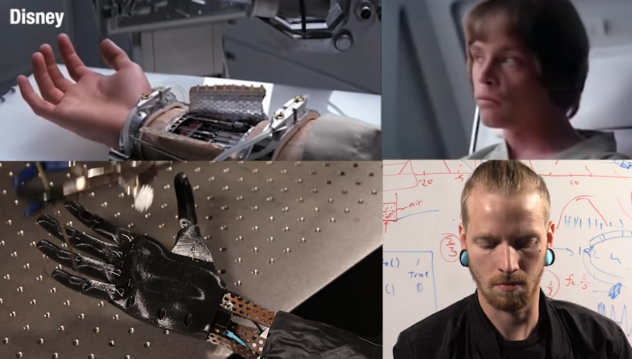

如今,Weinberg等人再次取得突破,使Barnes能夠單獨控制每根假肢手指。自斷手以來,這是他第一次做到這點。手指的控制程度非常精細,以至于能夠敲擊鋼琴鍵。

這種新型假肢可以讓手部殘障人士完成各種各樣的操作,洗澡和吃飯這類基本功能不在話下,像鋼琴演奏這樣高難度的活動都可以實現。

雖然這項技術看上去非常「科幻」,但其實還是基于人類基本生物規律而開發。截肢者雖然失去了他們的手,但腦部神經仍可以與前臂肌肉溝通;又因為這些前臂肌肉的運動剛好是命令手指運動的肌肉群,所以當某個人想移動「假手假肢」時,超聲波可以檢測到前臂肌肉的運動,并將檢測信號傳達到「假肢」設備上;接下來,設備內置的機器算法系統,會測算出人類肌肉運動表達的準確意思;最終,假肢就可以根據算法下達的指令,像正常的手一樣運動。

喬治亞理工大學的研究團隊表示,下一步他們將努力降低超聲波傳感器的功耗,并把設備尺寸做小,使這種「假手假肢」更適合殘障人士穿戴。